1. Widerständige Witwen und Bäuerinnen

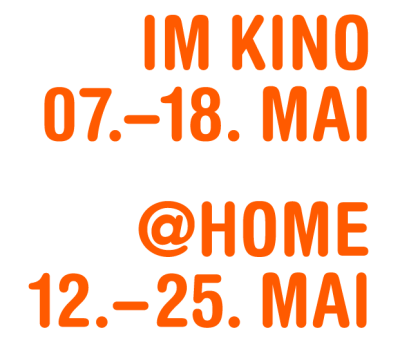

Auf dem Münchner DOK.fest, das 2025 seinen 40. Geburtstag feiert, lassen sich alljährlich auch Filme entdecken, die vom Alltag in fernen Ländern erzählen. In aller Regel kommen sie in Deutschland nie in die Kinos, was sie nicht weniger interessant macht. Für die meisten Filme bietet das Festival auch deutschlandweit gültige Streaming-Tickets an. Es muss also niemand extra nach München reisen, um das eine oder andere Werk aus dem umfangreichen Programm zu sehen.

Seit vielen Jahren schon bilden Feminismus, Frauenrechte, Filme über Frauen, die sich aus Not und Unterdrückung befreien, einen wichtigen Themenbereich. Da kann sich der Blick auf Geschichte, Kunst und Künstlerinnen, prekäre Arbeitsverhältnisse oder eben den Alltag in außereuropäischen Ländern richten. Auch im ländlichen Kenia und in indigenen Dorfgemeinschaften Mexikos gibt es immer mehr Frauen, die sich gegen traditionelle Benachteiligung und männliche Gewalt wehren. Zwei Filme erzählen beispielhaft, wie Frauen ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen und Veränderungen anstoßen.

Widow Champion

DOK.fest München "Widow Champion"© Afrofilms International

DOK.fest München "Widow Champion"© Afrofilms International„Widow Champion“ der kenianischen Regisseurin Zippy Kimundu porträtiert Rodah Nafula Wekesa, eine Witwe, die mit ihren Kindern in einem lehmverputzten Häuschen im Westen Kenias lebt. Nach dem Tod ihres Mannes wollten sie dessen Angehörige aus dem Haus jagen und reklamierten Grund und Boden für sich. Sie wurde als Hexe und Hure beschimpft und musste um ihr Leben bangen. Doch sie wehrte sich und hilft seither vielen Witwen auf dem Lande, denen es ähnlich ergeht. Obwohl Witwen gesetzlich Haus und Grund ihres Mannes zusteht, sieht die Praxis anders aus.

Die alten Traditionen des Luo-Volksstammes, wonach der Bruder des Verstorbenen sich um die Witwe kümmern muss, werden heute oft zu Lasten der betroffenen Frauen ausgelegt. Die Männer sehen sich als die rechtmäßigen Erben des Hauses und des Grundstücks, das dem Verstorbenen gehörte. Im Film geht Rodah Nakula Wekesa zu Witwen, die vom Schwager oder Neffen angefeindet werden.

Bevor es zum Äußersten kommt, ruft die engagierte Helferin den Ältestenrat herbei, der die Beteiligten zu einer Mediation bittet. Die Gespräche führen oft zum Erfolg und die Witwen und ihre Kinder werden nicht obdachlos. Allerdings kommt es in einigen Fällen später zu weiteren Konflikten und die Mediation muss erneut stattfinden. Rodah Nakula Wekesa leistet Aufklärung in den Dörfern und fordert die Frauen – und ihre Männer – auf, sich schon zu Lebzeiten um Eigentumsurkunden zu kümmern. Denn die Witwen sind in der Regel nicht auf diese Weise abgesichert. Der spannende Film liefert nicht nur Einblicke in das dörfliche Zusammenleben, sondern schildert auch beeindruckend, wie es sich verändert, indem die Witwen gemeinsam für ihre Rechte eintreten und ihre soziale Position stärken.

Li Cham

Ana Ts’uyeb, die Regisseurin von „Li Cham“, gehört zur Volksgruppe der Maya-Tsotsil in Mexiko. Sie hat den Film ihrer Mutter Margarita, ihren Großmüttern und allen anderen Frauen der indigenen Volksgruppe gewidmet. Die Mutter lebt wie all die Frauen, die aus ihrem Leben erzählen und sich im Alltag über die Schulter schauen lassen, auf dem Land. Gekocht wird in den einfachen Holzhäusern auf offenem Feuer, Hühner laufen draußen herum, angebaut werden Mais, Bananen, Kaffee. Auch hier erzählen die Frauen von systematischer Benachteiligung, die schon im Elternhaus anfing und sich, nicht selten begleitet von Gewalt, in der angeheirateten Familie fortsetzt.

Doch die Mutter und andere Frauen haben sich jeweils eigene Einkommensquellen geschaffen, sei es durch Kaffeeanbau oder Verkauf sonstiger Produkte. Sie wollten unabhängig sein. Die Frauen erzählen, wie sie mit dem Geld die kleinen Geschwister oder die eigenen Kinder versorgen. Margarita ist stolz, dass ihre beiden Töchter gut ausgebildet sind und als Lehrerin und Filmemacherin ein Leben führen, das ihr selbst verwehrt blieb.

DOK.fest München "Li Cham" © Bolomchon Films

DOK.fest München "Li Cham" © Bolomchon FilmsEine Bäuerin erzählt anerkennend über die Rolle der Zapatisten, die dafür gesorgt hätten, dass Frauen bei der Aufteilung elterlichen Landbesitzes nicht länger benachteiligt werden. Der atmosphärisch dichte Film lässt einen sehr sinnlich in den kargen, entbehrungsreichen Alltag der Frauen eintauchen. Sie haben es geschafft, auf eigenen Füßen zu stehen und strahlen selbstbewussten Optimismus aus.

Ein Beitrag von Bianka Piringer